Die Herausforderung der geringen

V2X-Durchdringungsrate

Heute träumt die Welt von der Messung der Reisezeiten aller Fahrzeuge. Gewisse Fahrzeuge sind schon heute mit Sendern ausgerüstet, welche die Koordinaten ihrer Position periodisch versenden – V2X heisst diese Technologie. Es sind aber noch nicht viele Fahrzeuge mit solchen Geräten ausgerüstet, so dass man von einer so genannten Durchdringungsrate von 5%, bestenfalls um die 20% zur Hauptverkehrszeit auf Pendlerstrassen rechnen kann. Das ist noch sehr wenig. Die Durchdringungsrate ist der Prozentsatz an ausgerüsteten Fahrzeugen. Vor allem hat man die Fahrzeugmenge nicht schätzen, da die Durchdringungsrate höchst variabel ist.

Nutzung bestehender Detektoren für höhere Abdeckung

Wer wie wir in der Schweiz über viele Detektoren verfügt, kann die Fahrzeuge über sie verfolgen. Sicher, alle Detektoren verzählen sich ein bisschen. Aber mit genügender Algorithmik kann man diese Fehler erfassen und so weit korrigieren, dass man für eine einzelne Zufahrt Durchdringungsraten von typischerweise 80% und mehr erreicht. Verfolgt man Fahrzeuge über mehrere, geeignet angeordnete Knotenpunkte, so liegt die Durchdringungsrate typischerweise um 60% [2]. Das sind doch recht viele Fahrzeuge, die man einzeln verfolgen kann. Und man hat genaue Zählwerte. Deshalb können wir Fahrzeiten, Verlustzeiten, Staulänge oder auch die Anzahl Halte (zur Messung der Umweltbelastung) ermitteln, rein aus Ihren fest installierten Detektoren.

Simulation und Analyse mit einem digitalen Zwilling

Schauen Sie sich den kleinen Film an: Hier sieht man, wie die Fahrzeuge sich durch eine Zufahrt in Bülach bewegen. Die von uns im VSS-Artikel [1] analysierte Zufahrt befindet sich rechts. Wir benutzen dazu eine synchronisierte Simulation, wo die Fahrzeuge auch im Inneren der Simulation anhand der gemessenen Daten behandelt und eventuell korrigiert werden können. Das ist sozusagen der digitale Zwilling des Knotens.

Erweiterte Analyse

Daneben sind natürlich auch noch viele weitere qualitätsrelevante Grössen berechenbar, wie der aktuelle Zeitbedarfswert, die Qualitätsklasse anhand der Verlustzeiten, die genutzte Grünzeit, verschenkte Grünzeiten und unnötige Rotzeiten, usw.

Wäre es nicht schön, von jedem Fahrzeug die Fahrzeit zu kennen? Und nicht durch kostenintensiven Zukauf von kommerziell ermittelten, punktuellen GPS-Messungen, sondern ganz einfach über die Detektoren? Das ist mit uns möglich.

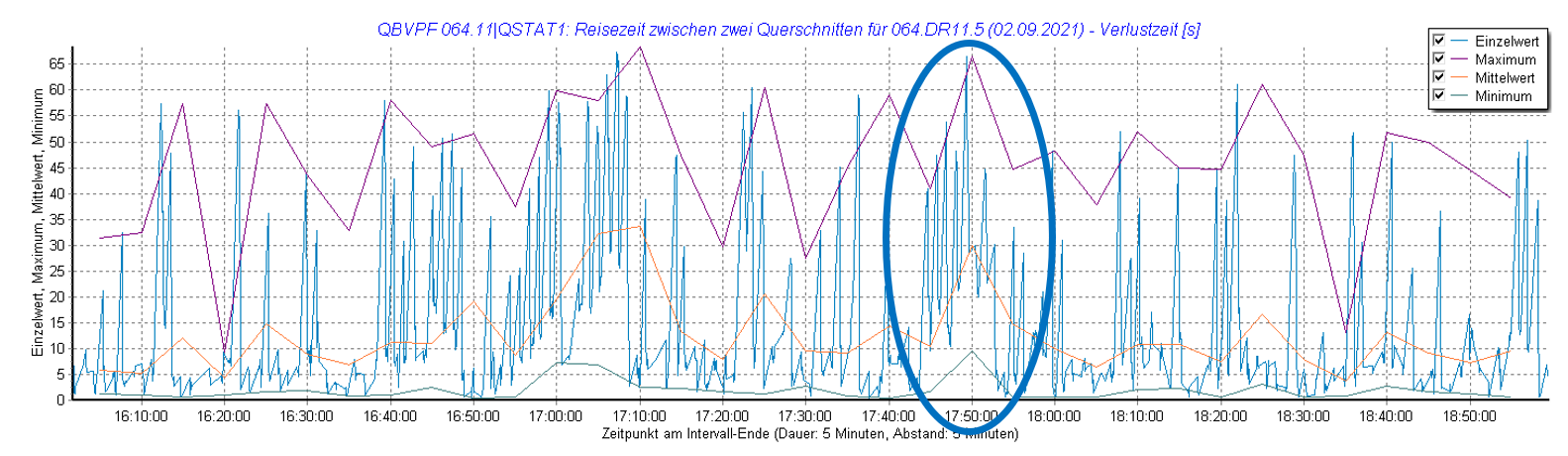

Sehen sie in der Abbildung in Blau die Verlustzeiten (gemessene Reisezeit minus schnellster Reisezeit) aller erkannten Fahrzeuge. Das blaue Oval zeigt einen Moment, wo sich Stau vor dem Lichtsignal gebildet hat und die Verlustzeiten ansteigen lässt.

Die obere, violette Kurve zeigt alle 5 Minuten die längste gemessene Verlustzeit, die grünliche, untere Kurve die minimale Verlustzeit, die im Idealfall 0 ist. Bräunlich ist die mittlere Verlustzeit eingezeichnet.

Wir müssen Messfehler und ungewöhnliche Trajektorien korrigieren können. Dazu nutzen wir nebst dem Zählen der Fahrzeuge eine Anzahl ausgeklügelter statistische Funktionen. Typischerweise können wir garantieren, mehr als 80% der Fahrzeuge verfolgen zu können. Aber auch 50% ist noch weit mehr, als man heute von extern zukaufen kann.

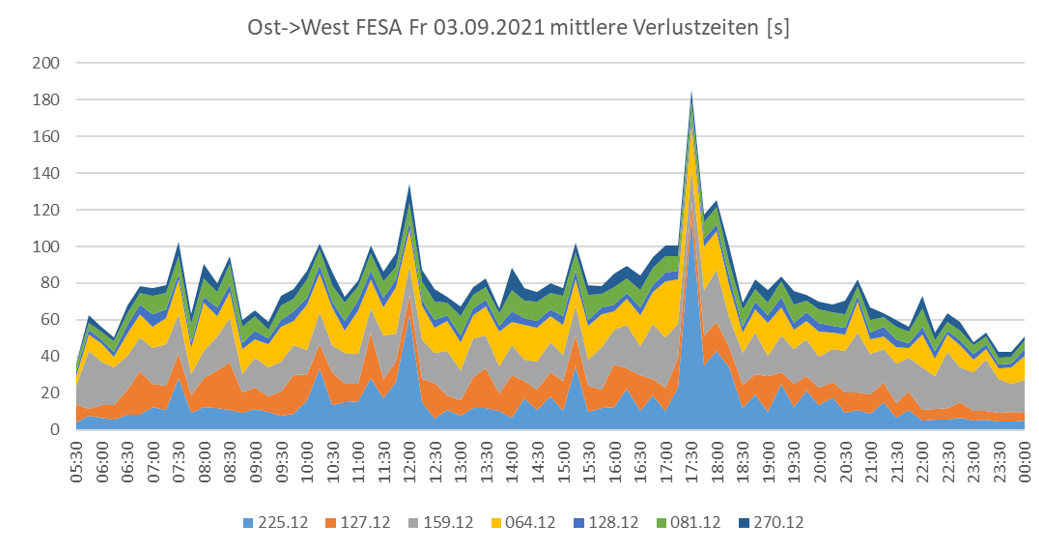

Nicht nur in einer isolierten Zufahrt kann man die Verlustzeiten messen, sondern auch auf einer Abfolge von Knotenpunkten – vorausgesetzt, die Lage der Detektoren lässt es zu. Sehen Sie in diesem Bild die Abfolge der Verlustzeiten durch die Stadt Wetzikon im Kanton Zürich. Die einzelnen Bänder zeigen den Anteil an mittlerer Verlustzeit, den jeder einzelne Knotenpunkt beisteuert (an jedem Knotenpunkt ist es die Zufahrt mit Nummer 12, zuerst an Knotenpunkt 225, dann an 127, 159 usw.). Knoten 225 hat einen natürlich dosierenden Effekt, da die Fahrzeug vorher über Land fahren. Sobald sie einmal im System sind, bleibt die mittlere Verlustzeit in jeder Zufahrt für sich in etwa gleich über den ganzen Tag.

[1] Fahrzeugdetektion mit Magnetfeldsensoren – ein Erfahrungsbericht aus Bülach, VSS-Zeitschrift «Strasse & Verkehr», Nr. 6/2024, S. 40-51

[2] Testbetrieb Selbst-Steuerung LSA, Wetzikon, Ergebnisse zweite Wirkungskontrolle, Spätsommer 2021, Kanton Zürich, Volkswirtschaftsdirektion, Amt für Mobilität, Bericht-Nº 2006-05-200, S. 30 im Anhang nach S. 108

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/planen-bauen/tiefbau/strassenanlagen/verkehrstechnik/lichtsignalanlagen/dokumente/testbetrieb-selbst-steuerung-lsa-wetzikon/testbetrieb_selbst-steuerung_lsa_wetzikon.pdf

Kontakt zur LTS AG

Bei Interesse an der TAPS Technologie steht das Team der LTS AG gerne Rede und Antwort. Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail.